最高法解释陆续出台,有关仲裁的这些要点你不能不知道

最高法解释陆续出台,有关仲裁的这些要点你不能不知道

2017年12月26日,最高人民法院发布了《最高人民法院关于仲裁司法审查案件报核问题的有关规定》(《报核规定》)以及《最高人民法院关于审理仲裁司法审查案件若干问题的规定》(《司法审查规定》),上述两则规定已于2018年1月1日正式生效。而随后不久,最高人民法院于2018年2月23日又发布了《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》(《执行规定》),该规定已于2018年3月1日正式生效。

随着相关新规的陆续生效,仲裁在司法审查与执行等方面将产生一系列新的变化。本文旨在简要介绍仲裁新规的几处重要变化,供各位读者参考。

一、 关于仲裁司法审查案件的报核程序

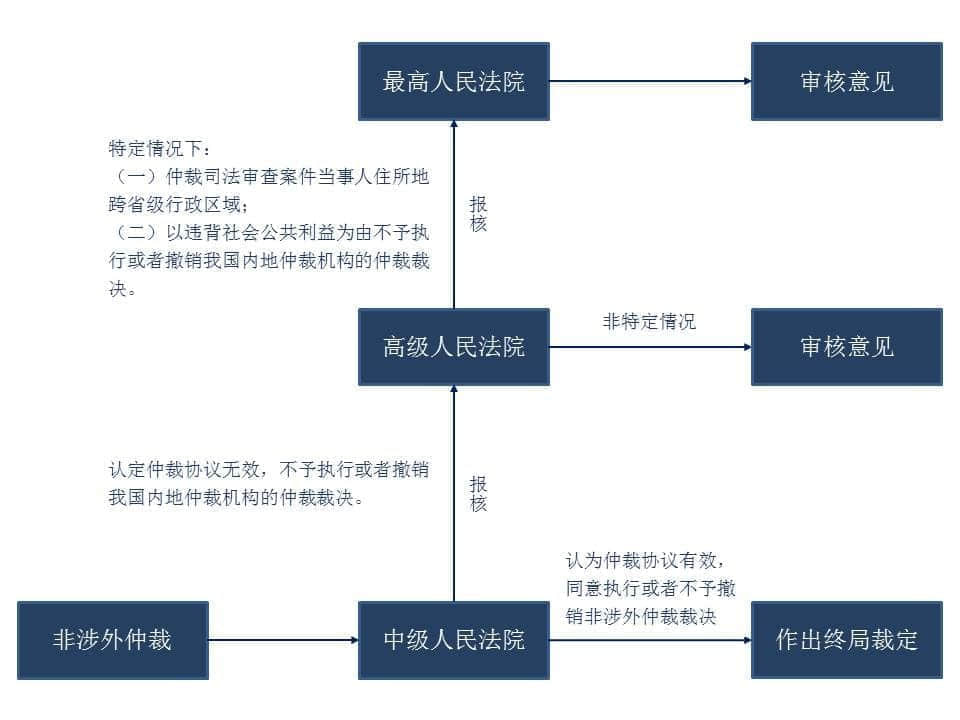

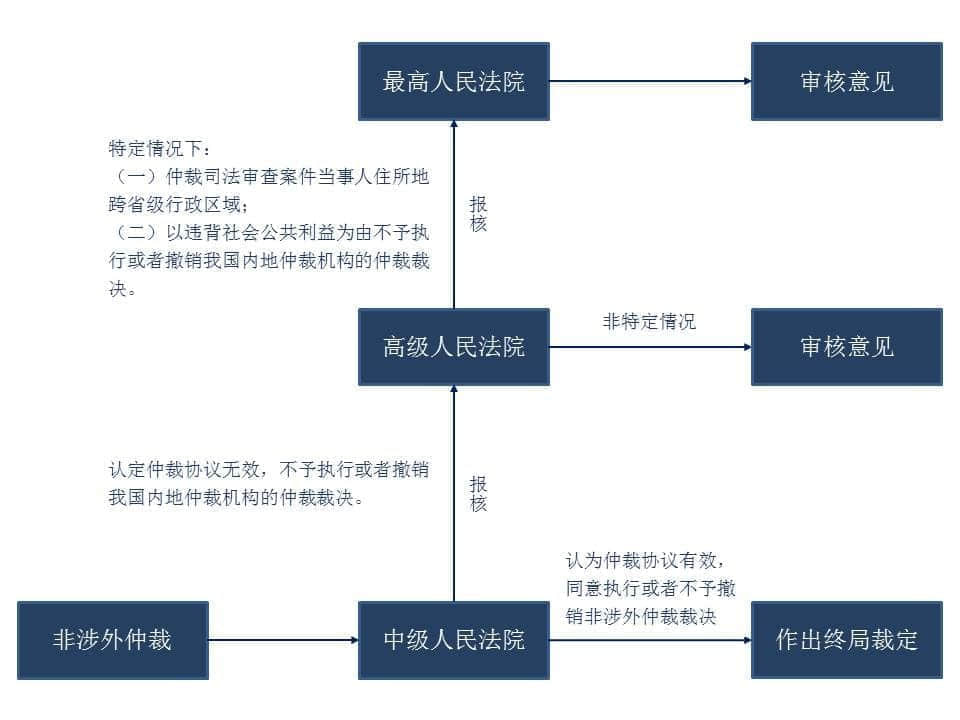

在过去的司法实践中,法院通过内部文件确立了涉外仲裁司法审查案件的内请制度,即对于涉外仲裁裁决撤销、不予执行和仲裁协议无效认定需要层报至最高人民法院。此次《报核规定》的发布,则以司法解释的方式明确规定了关于涉外仲裁和非涉外仲裁的司法审查的报核制度。

首先,《报核规定》明确了最高人民法院和高级人民法院对仲裁司法审查案件的审核权,拟做出的有关裁定必须经过有权法院的审核,并根据其审核意见做出。《报核规定》使报核制度具有了法律上的依据,并得到公开化。

其次,《报核规定》在涉外仲裁裁决的撤销、不予执行和仲裁协议无效认定的层报要求外,对非涉外仲裁的有关裁定同样设置了向高级人民法院乃至最高人民法院报核的要求(具体见下图),对涉外仲裁和非涉外仲裁给予了相对同等的对待,有利于国内国际仲裁的统一归口管理。同时,报核制度也有利于防止仲裁司法审查的地方保护主义,使得仲裁裁决更容易得到承认和执行。

根据《报核规定》和《司法审查规定》,我国的仲裁司法审查案件明确分为五类:(一)申请确认仲裁协议效力案件;(二)申请执行我国内地仲裁机构的仲裁裁决案件;(三)申请撤销我国内地仲裁机构的仲裁裁决案件;(四)申请认可和执行香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区仲裁裁决案件;(五)申请承认和执行外国仲裁裁决案件。同时为应对将来可能出现的新类型仲裁案件,两则规定在上述五类案件外也还规定了兜底条款。

根据最高人民法院任雪峰大法官的介绍,由于《关于为自由贸易试验区建设提供司法保障的意见》规定:“在自贸试验区内注册的企业相互之间约定在内地特定地点、按照特定仲裁规则、由特定人员对有关争议进行仲裁的,可以认定该仲裁协议有效。”此类仲裁案件属于内地的临时仲裁案件,无法归入上述五种类别中,兜底条款为此类新型司法审查案件留有空间。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》(《仲裁法司法解释》)对确认仲裁协议效力的案件有涉外和非涉外的区分,《司法审查规定》中不再区分涉外仲裁和非涉外仲裁,统一由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。

这一改动给予了申请人选择法院的空间,便利了申请人同时也可以防止仲裁机构所在地法院过分保护仲裁机构的情况发生。

此外,《司法审查规定》重申了海事商事仲裁的管辖权问题,并明确了多个法院管辖权冲突的问题。

《司法审查规定》中明确规定了各类司法审查案件中,申请人应当向法院提供的材料。值得一提的是,申请人应当提交的材料中,属于外文的需要同时附有中文译本,但并未要求是公证认证的文件,这可能有利于申请人的材料准备并提高效率。

另外,《司法审查规定》明确了人民法院不予受理的情形,该等不予受理的决定将以裁定的形式做出。为与《民事诉讼法》及其配套法律的精神相一致,《司法审查规定》明确,当事人对不予受理的裁定可以上诉。

与此类似,《司法审查规定》还明确了,当事人对不符合受理条件做出的驳回申请的裁定和管辖权异议的裁定同样可以上诉,做到了法律适用上的统一性。

鉴于《仲裁法》认为仲裁协议是独立于合同的协议,《司法审查规定》中再次重申,仲裁协议所适用的法律应当有当事人的明确意思表示,约定合同适用的法律,不意味着约定了确认仲裁协议效力所适用的法律。

同时,《涉外民事关系法律适用法》就涉外仲裁协议效力的准据法做出了规定,即当事人可以协议选择仲裁协议适用的法律。当事人没有选择的,适用仲裁机构所在地法律或者仲裁地法律。实践中,可能出现仲裁机构所在地法律与仲裁地法律对仲裁协议的效力做出不同认定的情况。为解决这一问题并出于支持仲裁的目的,《司法审查规定》进一步明确,当前述两种准据法对仲裁协议的效力做出不同认定时,应当以确认仲裁协议有效的法律为准据法。

此外,根据任雪峰大法官的解释,由于在承认和执行外国仲裁裁决的过程中,涉及到对外国仲裁协议效力的确认,部分法院错误地适用《仲裁法》、《法律适用法》及相关规定,而未能适用《承认及执行外国仲裁裁决公约》的冲突规范,因此《司法审查规定》就此问题进行了重申和强调。

自《仲裁法》颁布以来,我国法律始终强调“仲裁机构”,这与国际上通常的做法有所不同。因此,有关仲裁机构、仲裁地、开庭地点的问题,在我国需要得到准确把握。由于现实生活中存在涉外仲裁协议未约定仲裁机构和仲裁地的情况,此时,正如上文第五点所述,在确认有关仲裁协议效力的准据法时,将存在困难。《司法审查规定》基于支持仲裁的原则,进一步明确,仲裁协议未约定仲裁机构和仲裁地,但根据仲裁协议约定适用的仲裁规则可以确定仲裁机构或者仲裁地的,应当认定其为《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第十八条中规定的仲裁机构或者仲裁地。

需要强调的是,鉴于我国的仲裁法的“特殊性”,企业在起草仲裁条款时需要注意,至少应当明确约定选定的仲裁机构,如有需要也推荐约定仲裁适用的法律。

由于仲裁司法审查的裁定是否可以救济在过去没有明确的法律规定,因此在司法实践中存在种种不确定性和司法实践不一致性。此次,《司法审查规定》就这一问题进行明确,即除本文第四点所述的三种裁定可以上诉外,除非法律、司法解释另有规定,其他仲裁司法审查的裁定均为终局性质的,不能再进行复议、上诉和再审。

过去,仲裁裁决案件的执行由相应的中级人民法院管辖,这与《民事诉讼法》有关执行的一般规定是不同的,且仲裁裁决的执行全部由中级人民法院管辖也同样可能影响效率,因此,本次《执行规定》对管辖问题进行了适当的调整,即在满足特定的条件时,仲裁裁决的执行可以由中级人民法院指定的基层人民法院管辖。其中,对不予执行仲裁裁决申请的审查,《执行规定》明确应当由中级人民法院审理,不应下放,这也与《报核规定》确立的中院审理并报核的制度相呼应。

本次《执行规定》创造性地规定了案外人可申请不予执行仲裁裁决的制度,这一制度一定程度上是为了保护案外人的合法权益。由于仲裁的灵活性和可执行性,当前出现了许多当事人恶意仲裁、虚假仲裁的情形,严重损害了案外人的合法权益。考虑到这一点,本次《执行规定》有所创新,仿照《民事诉讼法》的第三人撤销之诉,设置了案外人申请不予执行。

但这一规定的出台同样引起了较大争论,例如,《仲裁法》和《民事诉讼法》仅规定了当事人可以申请不予执行,本次《执行规定》扩大了范围,于法理上有瑕疵。但是,需要考虑到本次三则仲裁司法解释的“组合拳”的主要原因就是目前《仲裁法》尚难以修改但仲裁的有关事项急需明确,这也是最高法的无奈之举。

此外,需要注意的是,不同于司法审查中三种可以上诉的裁定,在案外人申请不予执行中,当法院基于案外人申请作出不予执行裁定后,案外人和当事人只可以申请上一级法院复议。

我国《民事诉讼法》统一了撤销仲裁裁决和不予执行仲裁裁决的事由,本次《执行规定》也用较大篇幅细化了不予执行仲裁裁决事由的审查标准,但由于撤销仲裁裁决和不予执行仲裁裁决是两个并行的程序,实践中对两者的关系始终莫衷一是。

本次《执行规定》就两者的衔接做出了明确的规定。简而言之,(1)当事人申请撤销仲裁裁决被驳回后,不应就同一事由再申请不予执行仲裁裁决,反之亦然;(2)在不予执行仲裁裁决的审理中,当事人可以同时申请撤销仲裁裁决,但法院将中止不予执行审查并优先审查撤销仲裁裁决申请;(3)若申请撤销仲裁裁决得到支持的,法院不再对不予执行进行审查;(4)撤销仲裁裁决申请被驳回或被申请执行人撤回的,法院恢复不予执行审查;(5)被执行人同时申请撤销仲裁裁决和不予执行仲裁裁决时,其撤回撤裁申请的,应视为一并撤回不予执行申请。通过该等制度设计,可以减少重复审查,节约司法资源,提高司法效率。

在国家顶层设计的大背景下,多元化纠纷解决机制和支持仲裁成为了法院不断努力的方向。此次,最高人民法院在三个月内连续就仲裁事宜发布了三则司法解释,足见仲裁在争议解决方面已取得了足够的重视,且将继续加强。

本次的一系列司法解释为有关案件的立案、审查、执行等方面提供了更加详细的指引,有利于各方采取合适的司法救济途径维护其合法的权益。同时,在《仲裁法》尚难修改的大背景下,最高法根据需要做出了一定的创新,相应在未来会取得更积极的作用。

二、 仲裁司法审查案件类型化

根据《报核规定》和《司法审查规定》,我国的仲裁司法审查案件明确分为五类:(一)申请确认仲裁协议效力案件;(二)申请执行我国内地仲裁机构的仲裁裁决案件;(三)申请撤销我国内地仲裁机构的仲裁裁决案件;(四)申请认可和执行香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区仲裁裁决案件;(五)申请承认和执行外国仲裁裁决案件。同时为应对将来可能出现的新类型仲裁案件,两则规定在上述五类案件外也还规定了兜底条款。

根据最高人民法院任雪峰大法官的介绍,由于《关于为自由贸易试验区建设提供司法保障的意见》规定:“在自贸试验区内注册的企业相互之间约定在内地特定地点、按照特定仲裁规则、由特定人员对有关争议进行仲裁的,可以认定该仲裁协议有效。”此类仲裁案件属于内地的临时仲裁案件,无法归入上述五种类别中,兜底条款为此类新型司法审查案件留有空间。

三、 仲裁司法审查的管辖

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》(《仲裁法司法解释》)对确认仲裁协议效力的案件有涉外和非涉外的区分,《司法审查规定》中不再区分涉外仲裁和非涉外仲裁,统一由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。

这一改动给予了申请人选择法院的空间,便利了申请人同时也可以防止仲裁机构所在地法院过分保护仲裁机构的情况发生。

此外,《司法审查规定》重申了海事商事仲裁的管辖权问题,并明确了多个法院管辖权冲突的问题。

四、 仲裁司法审查的受理

另外,《司法审查规定》明确了人民法院不予受理的情形,该等不予受理的决定将以裁定的形式做出。为与《民事诉讼法》及其配套法律的精神相一致,《司法审查规定》明确,当事人对不予受理的裁定可以上诉。

与此类似,《司法审查规定》还明确了,当事人对不符合受理条件做出的驳回申请的裁定和管辖权异议的裁定同样可以上诉,做到了法律适用上的统一性。

五、 确认仲裁协议效力的准据法

鉴于《仲裁法》认为仲裁协议是独立于合同的协议,《司法审查规定》中再次重申,仲裁协议所适用的法律应当有当事人的明确意思表示,约定合同适用的法律,不意味着约定了确认仲裁协议效力所适用的法律。

同时,《涉外民事关系法律适用法》就涉外仲裁协议效力的准据法做出了规定,即当事人可以协议选择仲裁协议适用的法律。当事人没有选择的,适用仲裁机构所在地法律或者仲裁地法律。实践中,可能出现仲裁机构所在地法律与仲裁地法律对仲裁协议的效力做出不同认定的情况。为解决这一问题并出于支持仲裁的目的,《司法审查规定》进一步明确,当前述两种准据法对仲裁协议的效力做出不同认定时,应当以确认仲裁协议有效的法律为准据法。

此外,根据任雪峰大法官的解释,由于在承认和执行外国仲裁裁决的过程中,涉及到对外国仲裁协议效力的确认,部分法院错误地适用《仲裁法》、《法律适用法》及相关规定,而未能适用《承认及执行外国仲裁裁决公约》的冲突规范,因此《司法审查规定》就此问题进行了重申和强调。

六、 关于仲裁机构和仲裁地

自《仲裁法》颁布以来,我国法律始终强调“仲裁机构”,这与国际上通常的做法有所不同。因此,有关仲裁机构、仲裁地、开庭地点的问题,在我国需要得到准确把握。由于现实生活中存在涉外仲裁协议未约定仲裁机构和仲裁地的情况,此时,正如上文第五点所述,在确认有关仲裁协议效力的准据法时,将存在困难。《司法审查规定》基于支持仲裁的原则,进一步明确,仲裁协议未约定仲裁机构和仲裁地,但根据仲裁协议约定适用的仲裁规则可以确定仲裁机构或者仲裁地的,应当认定其为《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第十八条中规定的仲裁机构或者仲裁地。

需要强调的是,鉴于我国的仲裁法的“特殊性”,企业在起草仲裁条款时需要注意,至少应当明确约定选定的仲裁机构,如有需要也推荐约定仲裁适用的法律。

七、 仲裁司法审查中的裁定效力

由于仲裁司法审查的裁定是否可以救济在过去没有明确的法律规定,因此在司法实践中存在种种不确定性和司法实践不一致性。此次,《司法审查规定》就这一问题进行明确,即除本文第四点所述的三种裁定可以上诉外,除非法律、司法解释另有规定,其他仲裁司法审查的裁定均为终局性质的,不能再进行复议、上诉和再审。

八、 仲裁裁决执行案件的管辖

过去,仲裁裁决案件的执行由相应的中级人民法院管辖,这与《民事诉讼法》有关执行的一般规定是不同的,且仲裁裁决的执行全部由中级人民法院管辖也同样可能影响效率,因此,本次《执行规定》对管辖问题进行了适当的调整,即在满足特定的条件时,仲裁裁决的执行可以由中级人民法院指定的基层人民法院管辖。其中,对不予执行仲裁裁决申请的审查,《执行规定》明确应当由中级人民法院审理,不应下放,这也与《报核规定》确立的中院审理并报核的制度相呼应。

九、 案外人申请不予执行制度

本次《执行规定》创造性地规定了案外人可申请不予执行仲裁裁决的制度,这一制度一定程度上是为了保护案外人的合法权益。由于仲裁的灵活性和可执行性,当前出现了许多当事人恶意仲裁、虚假仲裁的情形,严重损害了案外人的合法权益。考虑到这一点,本次《执行规定》有所创新,仿照《民事诉讼法》的第三人撤销之诉,设置了案外人申请不予执行。

但这一规定的出台同样引起了较大争论,例如,《仲裁法》和《民事诉讼法》仅规定了当事人可以申请不予执行,本次《执行规定》扩大了范围,于法理上有瑕疵。但是,需要考虑到本次三则仲裁司法解释的“组合拳”的主要原因就是目前《仲裁法》尚难以修改但仲裁的有关事项急需明确,这也是最高法的无奈之举。

此外,需要注意的是,不同于司法审查中三种可以上诉的裁定,在案外人申请不予执行中,当法院基于案外人申请作出不予执行裁定后,案外人和当事人只可以申请上一级法院复议。

十、 撤销仲裁裁决和不予执行仲裁裁决的衔接

我国《民事诉讼法》统一了撤销仲裁裁决和不予执行仲裁裁决的事由,本次《执行规定》也用较大篇幅细化了不予执行仲裁裁决事由的审查标准,但由于撤销仲裁裁决和不予执行仲裁裁决是两个并行的程序,实践中对两者的关系始终莫衷一是。

本次《执行规定》就两者的衔接做出了明确的规定。简而言之,(1)当事人申请撤销仲裁裁决被驳回后,不应就同一事由再申请不予执行仲裁裁决,反之亦然;(2)在不予执行仲裁裁决的审理中,当事人可以同时申请撤销仲裁裁决,但法院将中止不予执行审查并优先审查撤销仲裁裁决申请;(3)若申请撤销仲裁裁决得到支持的,法院不再对不予执行进行审查;(4)撤销仲裁裁决申请被驳回或被申请执行人撤回的,法院恢复不予执行审查;(5)被执行人同时申请撤销仲裁裁决和不予执行仲裁裁决时,其撤回撤裁申请的,应视为一并撤回不予执行申请。通过该等制度设计,可以减少重复审查,节约司法资源,提高司法效率。

十一、小结

本次的一系列司法解释为有关案件的立案、审查、执行等方面提供了更加详细的指引,有利于各方采取合适的司法救济途径维护其合法的权益。同时,在《仲裁法》尚难修改的大背景下,最高法根据需要做出了一定的创新,相应在未来会取得更积极的作用。