境外投资新规实施——个人境外投资收入监管政策重大调整

继2018年8月《个人所得税法》及其实施条例修订(简称“新个税法”)后,财政部与国家税务总局于2020年1月17日联合发布并实施了《关于境外所得有关个人所得税政策的公告》(2020年第3号公告,简称“3号文”),就个人境外所得在新个税法框架中的有关问题做出了细化、补充与调整。其中,关于境内、外所得的判定标准以及税额抵免规则等内容将对个人境外投资收益产生重要影响。

一、重大变化1:3号文明确了“境外所得”的判定标准并广泛适用于个人(无论是否在境内有住所)

此前,对于“境外所得”的判断主要依据1998年颁布、2018年6月修改的《境外所得个人所得税征收管理暂行办法》(简称“旧办法”)。旧办法规定,下列所得,不论支付地点是否在中国境外,均为来源于中国境外的所得:

(1)因任职、受雇、履约等而在中国境外提供劳务取得的所得;

(2)将财产出租给承租人在中国境外使用而取得的所得;

(3)转让中国境外的建筑物、土地使用权等财产或者在中国境外转让其他财产取得的所得;

(4)许可各种特许权在中国境外使用而取得的所得;

(5)从中国境外的公司、企业以及其他经济组织或者个人取得的利息、股息、红利所得。

3号文参考了旧办法对于“境外所得”的定义方式,比照新个税法关于“所得”的列举类型,并在此基础上予以了细化和调整。根据3号文,下列所得将被判定为来源于中国境外的所得:(红色字体为相较于旧办法而做出的修改)

(1)因任职、受雇、履约等在中国境外提供劳务取得的所得;

(2)中国境外企业以及其他组织支付且负担的稿酬所得;

(3)许可各种特许权在中国境外使用而取得的所得;

(4)在中国境外从事生产、经营活动而取得的与生产、经营活动相关的所得;

(5)从中国境外企业、其他组织以及非居民个人取得的利息、股息、红利所得;

(6)将财产出租给承租人在中国境外使用而取得的所得;

(7)转让中国境外的不动产、转让对中国境外企业以及其他组织投资形成的股票、股权以及其他权益性资产或者在中国境外转让其他财产取得的所得。但转让对中国境外企业以及其他组织投资形成的权益性资产,该权益性资产被转让前三年(连续36个公历月份)内的任一时间,被投资企业或其他组织的资产公允价值50%以上直接或间接来自位于中国境内的不动产的,取得的所得为来源于中国境内的所得;

(8)中国境外企业、其他组织以及非居民个人支付且负担的偶然所得。

上述第1至3项属于“综合所得”,第4项属于“经营所得”,第5至8项属于“其他分类所得”。

另值得一提的是,旧办法的适用范围限于在中国境内有住所并有来源于中国境外所得的自然人纳税人,但3号文并无此限制。换言之,所有居民个人在判定其境外所得时均适用3号文的规定,无论其是否在中国境内有住所。

说明:“居民个人”指(1)在中国境内有住所;(2)在中国境内没有住所但于一个纳税年度内(公历1月1日起至12月31日)在中国境内居住累计满183天的个人;“非居民个人”指(1)在中国境内无住所又不居住;(2)在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人。

二、重大变化2:转让以位于中国境内的不动产为主要资产的境外企业股权,其转让所得将视为来源于中国境内的所得

如上文所提到的,3号文对于居民个人和非居民个人而言都具有很大意义,特别是对于在海外有投资的一些高净值人士,“境外所得”的判定将直接影响着其整个投资架构、融资安排与投、融资收益,主要表现在股权与不动产方面。

3号文规定,个人转让中国境外的不动产、转让对中国境外实体投资形成的股票、股权以及其他权益性资产(统称“股权”)而取得的收入为境外所得,但若该等股权在转让前连续36个月内的任一时间,其对应境外实体的资产公允价值50%以上是直接或间接来自于中国境内不动产的,则转让股权所取得的收入应视为来源于中国境内的所得。而这意味着,个人针对境外股权而在境外缴纳的所得税税额将不可再用于抵免该个人在国内的应纳税额。

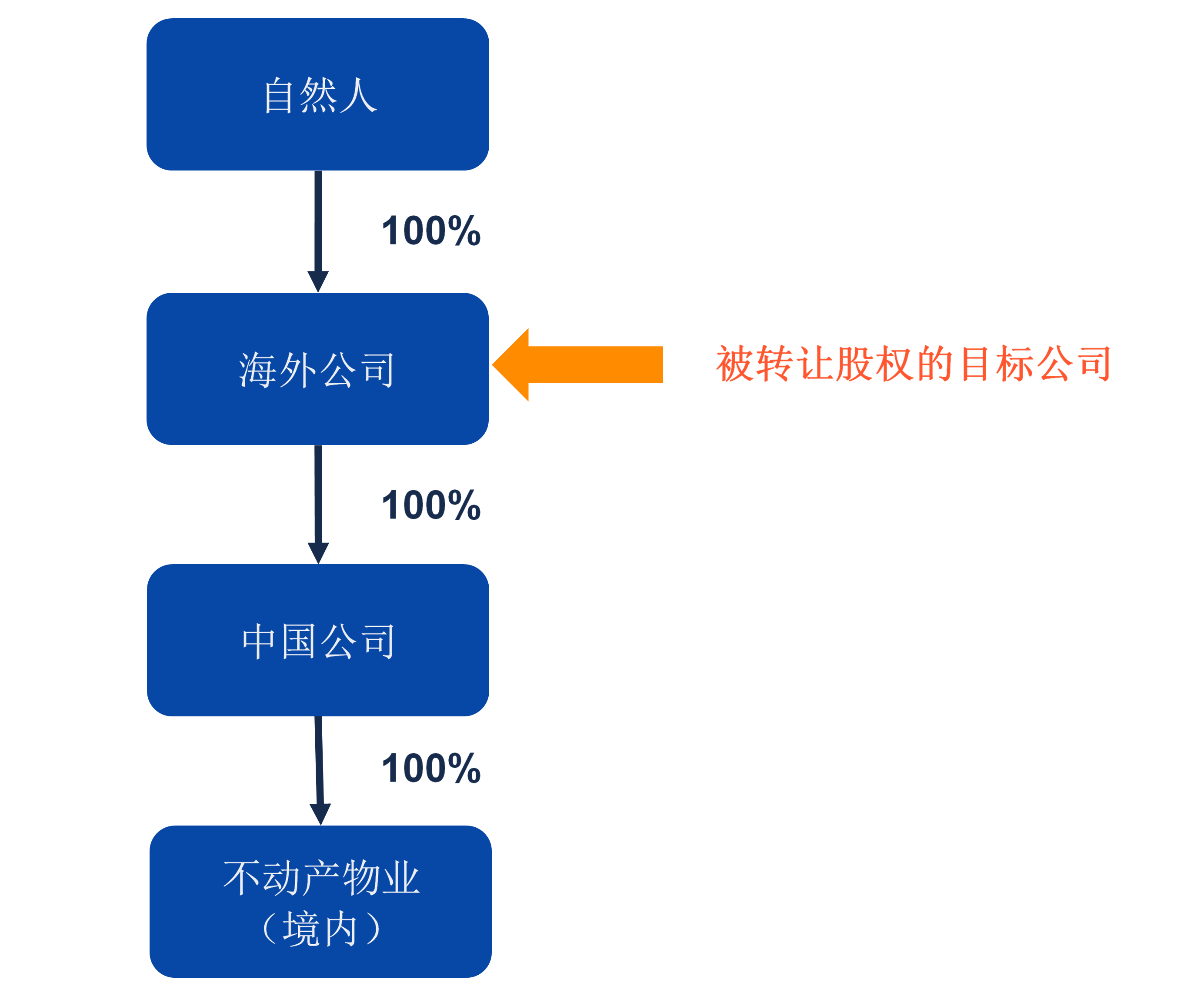

举例来说,下列图示中自然人就海外公司之股权转让所取得的收入将被视为其境内所得,无论该自然人是居民个人或是非居民个人,其均应依法缴纳个人所得税:

上述关于境内、外所得的判定标准不仅是对我国来源地标准的重大调整,亦是对个人所得税层面反避税规定的强有力补充。新个税法实施以前,对于所得税的反避税规定主要体现在企业层面。虽然根据有关报道,实践中也出现过就因境外股权转让间接涉及国内不动产而被我国税务机关征收个人所得税的情形,但因缺乏法律、法规方面的依据支持,对于是否可以适用穿透原则对转让方(非居民个人)转让以我国不动产为主的境外公司股权行为征收个人所得税,理论界一直存在争议。随着3号文的出台,我国在个人所得税方面进行反避税管控将具备明确的条文依据。

三、重大变化3:3号文细化了境外税收抵免规则与条件

作为避免重复征税的主要途径,3号文在境外税收抵免方面沿用了《关于境外所得征收个人所得税若干问题的通知》(国税发[1994]44号,简称“44号文”)项下的抵免原则。即:分国计算抵免限额并准予在限额内抵扣,如有超额部分,则可在5年内就来源于同一国的所得应纳税额中予以补扣。其实该等抵免原则在新个税法之下已有提及,但对于如何计算抵免额、抵免适用的条件等内容,新个税法却没有明确,3号文就此方面做出了细化与补充,具体如下:

以来源于某一国(“A国”)的所得为例,居民个人就其一个纳税年度内的A国所得在A国已实际缴纳所得税的,该等实际缴纳的所得税税额(“境外已缴税额”)可用于抵免其在该纳税年度内在中国应缴纳的应纳税额,但条件是:

1. 仅可在抵免限额内抵免。抵免限额计算方式如下:

A国所得的抵免限额=A国综合所得抵免限额+A国经营所得抵免限额+A国其他分类所得抵免限额

A国综合所得抵免限额=中国境内和境外综合所得依我国法律计算后的应纳税额×A国综合所得收入额÷中国境内和境外综合所得收入额合计

A国综合所得抵免限额=中国境内和境外经营所得依我国法律计算后的应纳税额×A国经营所得应纳税所得额÷中国境内和境外经营所得应纳税所得额合计

A国其他分类所得抵免限额=A国其他分类所得依我国法律计算后的应纳税额

抵免规则如下:

若境外已缴税额低于抵免限额的,按境外已缴税额抵免;

若境外已缴税额高于抵免限额的,当年度仅在限额内抵免,超额部分可于以后5个纳税年度内结转抵免。

2. 不存在以下不可抵免的情形:

境外已缴税额不属于所得税性质的;

按照境外所得税法律属于错缴或错征的境外所得税税额;

按照我国政府签订的避免双重征税协定以及内地与香港、澳门签订的避免双重征税安排(以下统称税收协定)规定不应征收的境外所得税税额;

因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款;

境外所得税纳税人或者其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款;

按照我国法律规定,已经免税的境外所得负担的境外所得税税款。

3. 需提交境外征税主体出具的税款所属年度的完税证明、税收缴款书或者纳税记录等纳税凭证。如确实无法提供的,可凭境外所得纳税申报表/境外征税主体确认的缴税通知书以及对应的银行缴款凭证(两者缺一不可)办理。

就这一点来说,虽然旧办法已经明确要求纳税人在申请境外税收抵免时需提交境外纳税凭证,但对于无法提交的情形未能给予补救措施,3号文对此进行了部分完善,用纳税申报表或缴税通知书加以补充。然而,值得注意的是,税收申报表或缴税通知书需要与银行缴款凭证配合使用,其本意是为了证明相关税款已经实际支付,但各个纳税实务有很多差别,可能出现实际缴纳税款与银行转账记录不相符的情况。针对这种问题应如何解决还有待在实践中进一步观察。

四、重大变化4:3号文解决了来源地纳税年度与公历年度不一致时该如何确定我国纳税年度的问题

由于不同国家的纳税年度不尽相同,实践中常常会遇到来源国纳税年度与我国纳税年度不一致的问题,3号文就此提供了明确的指引。即:当境外纳税年度与公历年度不一致时,境外纳税年度最后一日所在的公历年度,为境外所得所对应的我国纳税年度。简单来说,假设A国的纳税年度自2019年2月1日起至2020年1月31日,按照3号文的规定,A国该纳税年度内的境外所得所对应的我国纳税年度应为2020纳税年度。

五、重大变化5:3号文新增了“追溯抵免”机制

根据新个税法规定,居民个人应当在取得境外所得的次年3月1日至6月30日内就该等境外所得申报纳税,如有可抵免的境外已缴税额的,在申请抵免时还需提交有关境外纳税凭证。这就意味着,如果申请人未能在6月30日前(特别是当来源国纳税年度与我国纳税年度不一致时)取得境外已缴税额的纳税凭证,那么申请人在该年度发生的境外已缴税额就无法予以抵免。

为解决这一制度上的瑕疵并尽可能最大化地避免重复征税,3号文引入了“追溯抵免”机制。即:对于在以后纳税年度内取得的境外已缴税额之纳税凭证,纳税人可以凭该等纳税凭证追溯至其对应境外所得的所属纳税年度进行抵免,但追溯年度以5年为限。

简单来说,对于2019年取得的境外所得,申请人应在2020年3月1日至6月30日内申请,若在2020年6月30日之前申请人未能结清境外所得税并取得相应纳税凭证用于抵免的,申请人仍应先按照新个税法的要求进行纳税申报。若申请人在以后纳税年度(比如:2021纳税年度)取得了前述境外所得之纳税凭证的,则该等纳税凭证可以追溯用于抵免该等境外所得所属纳税年度之下的应纳税额。

除上述变化之外,3号文对于税收协定中的饶让条款也做了相关规定。具体来说:居民个人从与我国签订税收协定的国家(地区)取得的所得,按照该国(地区)税收法律享受免减待遇,且该免减数额按照税收协定饶让条款规定应视同已缴税额在中国的应纳税额中抵免的,则该免减数额可作为境外已缴税额申报抵免。至于实际中如何进行申报、如何进行抵免等操作性问题,3号文则未能作出具体规定。